武汉:为助推全民健身鼓与呼

拥有舒适的体育运动场地、完备的锻炼器材,或许是每一位居民的心愿。近年来,在武汉市政协委员的关注和努力下,武汉市多方位想办法,打开校门,逐步面向公众免费开放大型体育场馆,解决了市民的民生难题。

场地设施不足成为拦路虎

早在4年前,武汉市政协委员就开始关注市民运动场馆的问题。市政协委员王沈顺、吴怀宇、程序等人自发开展了调查研究,了解武汉市的健身场馆情况。经过调研,委员们发现存在不少问题,如体育场馆、体育公园太少,户外免费健身器械维护乏力,公共体育设施缺乏,社区没有运动场所等。

市政协委员、体育局局长王沈顺表示,北京拥有各类体育场地12106个,占地3191.7万平方米,人均体育场地面积2.2平方米,上海等地更是高过北京。但武汉在“十一五”期间人均体育场地面积1.28平方米,低于全国和湖北省的平均值,和“大武汉”的地位不相符。

程序委员对能否吸引社会资本投建运动场馆进行了调查。他表示,民间投资建设场馆的热情不高,原因在于武汉对体育场所的经营一直是按商业用水、商业用电、商业用气收费,运营成本居高不下,缺乏政府相关鼓励性政策支撑。再加上安全因素,经营者面临和承担的风险较大。所以吸纳民间资金投资建设体育场馆一直未能取得突破。

如何改善居民体育锻炼环境?程序认为,倘若提案呼吁大范围新建运动场地设施,不仅难以落实,而且也会耗时耗力耗财。他将解决的方向放在了盘活高校资源上,让高校的体育场地、设备等资源与民共享,由此提出了《开发高校体育场馆为全民健身活动的提案》。

众所周知,武汉是个教育大市,普通高校的数量规模在全国名列三甲,有不少国家重点投入的“985”、“211”学校,具备一流的体育场馆、环境、专业师资。把高校体育资源真正落实到为民健康、休闲、娱乐所用,发挥高校体育资源公益事业的作用,也是高校履行服务社会职能的重要方式。委员认为,武汉三镇均有不少高校,可以满足不同辖区社区学校人群的需求。

“武汉高校应该敞开大门,欢迎市民来锻炼”,王沈顺委员多次在市两会上提出,应该推动高校体育场所对外开放,真正贯彻全民健身的国家政策。

破除高校运动场馆“无形的墙”

高校的运动场馆与社会之间既有有形的围墙,也有“无形的墙”,即运营、安全、制度、保障等。在武汉大学工作的市政协委员赵嵘直言,市民对于高校资源需求紧迫,“破墙”是大势所趋,但要解决好开放后高校面临的一系列问题。

几年前,武汉某高校曾向市民开放体育场,然而涌入的市民影响了正常教学秩序,也损害了运动设施,还有市民在运动中受了伤,坚持认为学校负有连带责任,要求赔偿。种种现象,使该高校只得选择了暂时不对外开放,还进行了为期三个月的维修工作。

市政协委员、湖北大学环境学院教授梅惠长期在大学任职,她呼吁,一定要保障校园安全,完善相关制度。他建议,在寒暑假向市民开放高校体育场所,并通过统一规划,将各大高校特色的科研项目纳入到全市的科技旅游中。“湖大的蝴蝶,武大的昆虫标本,都在全国乃至世界有名,如果开放并让市民参观,既达到了科普的目的,同时还提升了城市文化,非常有益。”

程序委员建议,派专人调查研究,掌握高校体育场馆资源,确定开展项目、时间,并对社会不同人群做一个民意调研,满足不同体育人群的健身需求。他同时提出,市区各部门要积极主动地将各项体育赛事和活动搬进高校,高校可以有偿服务,实现互惠互利。此外,高校绿化面积大,市民还可以利用高校道路跑步锻炼,同时政府和高校可定期举办各种体育项目培训、辅导,引导广大市民科学健身。他希望湖北省武汉市政府及文化教育体育行政部门牵头,组织高校全民健身领导小组,形成共识,从政策制度上扶持高校体育场馆为民服务、与民共享。拿出专款经费对场地维护器材维修培训师资等方面给予补贴。

在委员的呼吁和提案的推动下,武汉市体育局新闻发言人万敏作出了回应,他表示“目前武汉市部分体育场地建设标准偏低,尤其是社会经营的体育场所,比如羽毛球、乒乓球、篮球、游泳等项目,在场地、器材、设施设备配置方面的建设标准偏低。既不能满足承办标准化赛事的需求,也没有达到向市民提供安全、方便健身的标准。”

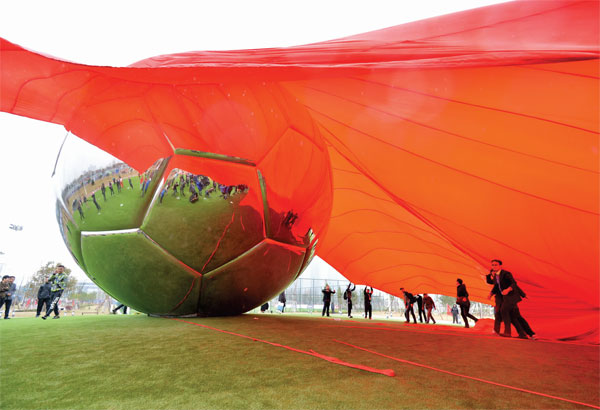

他表示,武汉将逐步免费开放全民健身中心的运动场,还规划在全市100个小区里修建球类场馆,以足球、篮球、羽毛球、乒乓球和网球为主,全部实现免费,以此来缓解场馆不足和收费问题。

在委员的关注和市体育局的重视下,武汉高校体育场馆实现了对外开放,提出了“欢迎市民健身”的口号。在武汉城市职业学院,田径场、足球场、篮球场、乒乓球场、拓展训练专用场地、健美球馆、瑜伽馆、舞蹈房等40多个体育场全部向公众开放,并邀请市民进学校参加健身活动。该校还打算建设6片室外标准网球场,2片5人制足球场,1间综合健身房,在满足教学训练等需要的情况下,对外开放,还选拔了34名有指导经验和资质的体育老师指导市民健身。一年来,武汉高校相继对外开放,大量优质的运动场所实现了社会共享。

进一步解决居民“锻炼难”问题

高校的“围墙”已经破除,但中小学体育场馆的开放面临更多困难。武汉市政协数次到中小学校调研走访开放运动场地问题,各中小学校长均坦言,安全问题是重中之重,出现任何问题学校都承受不起。为了避免校园事故,中小学都是封闭管理。

王沈顺建议,借鉴上海的门禁卡管理办法,让每一位进出的市民通过身份证信息录入,从而保证场所内人流量控制和各种设施保护。如今,武汉第七十五中学、三十六中学等学校的体育设施率先在寒假期间对周边市民开放,取得了突破性进展。

为了进一步解决居民“锻炼难”问题,市政协坚持不懈地做了大量工作。去年,武汉市政协体育界别先后组织委员调研农村体育工作、视察自行车环绿道建设的有关情况,为推动群众体育健身、提高竞技体育水平、培养体育后备人才等方面建言献策;市政协体育界别委员联名提出了《启动武汉市城市社区休闲体育公共服务体系研究的提案》,呼吁制定《武汉市全民健身实施计划》;吴怀宇委员关注如何开放那些设施齐全但是利用率不高的大型体育场馆,提出了《逐步面向公众免费开放大型体育场馆的提案》,提高场馆利用率,加强体育产业与其他产业合作,在场地空闲时可以举行一些商务会展,招聘会等活动,实现一馆多用;程序委员针对特殊人群的体育锻炼提出具体方式,他提倡制定科学合理的场馆管理制度和服务守则,安全是第一要务,如不同身体状况不同年龄性别,包括残疾人锻炼等,形成区别于不同地区阶层人群的《体育健身锻炼标准》;还有委员呼吁,能否借鉴部分地区的试点经验,将居民健身消费纳入医保卡支付范围,鼓励群众走进健身场馆,变花钱治病为健身防病。“用医保资金帮群众为未来储蓄健康,从长远来看,有利于提高医保资金的综合效益”,市政协委员万敏表示。

委员们的建议得到了市体育场、市规划局、市财政局、武昌区政府、青山区政府等单位的高度重视,更得到了具体实施。如今,武汉体育中心体育场,武汉光谷体育场等大型体育场均对社会开放,为群众提供了更多锻炼场所,为武汉居民争取到了更多更好的体育锻炼场所,把居民健身消费纳入医保卡支付范围也正在研究之中。“出门就有运动场,再也不为锻炼愁。”在武汉市政协委员关注下,居民们这一愿望正在逐步实现。

信息来源:中国政协

- 上一篇: 全国政协十二届四次会议在京开幕

- 下一篇: 全国政协十二届常委会第十四次会议闭幕 俞正声主持并讲话